近年、中国の若者たちの間で人気のある「漢服文化」が、より広範囲に広がる動きを見せている。多くの若者が漢服を着用し、風になびかせながら自信に満ちてビジネスセンターや緑の山々を歩いている。これは伝統的な祭りの文化的な要素を豊かにし、また優れた中国の伝統文化を世界に伝える重要なシンボルとなっている。あなたは中国の漢服についてどれくらい知っているか?

漢服の基礎知識

漢服は「黄帝より始まる」と言われている。当時、原始的な農業と紡績が始まり、人々は麻を使って服を作り始めた。その後、養蚕と紡糸が行われ、服の材料がさらに精巧になった。数千年の間、漢服のデザインも変化し続けた。漢服は、漢代(紀元前202年-紀元220年)、漢末魏晋六朝(紀元220年-紀元581年)、隋(紀元581年-紀元618年)、唐(紀元618年-紀元907年)、宋代(紀元960年-紀元1279年)などに属し、時代や社会環境によってスタイルが異なる。

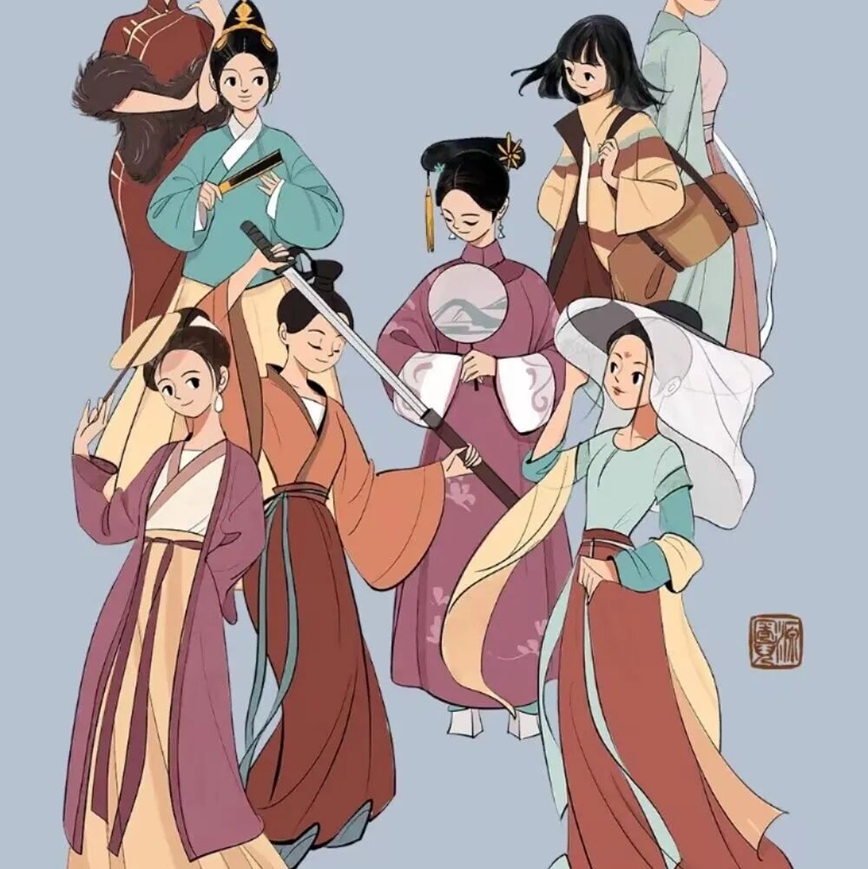

漢服の基本デザインには、「上衣下裳」、「深衣」、そして「衣裤」スタイルなどがある。これらの基本デザインは、襟の形、袖の形、腰の結び方、裁断、組み合わせなどが異なることで何百ものスタイルが展開される。漢服のスタイルは交差襟(円襟や直襟も含む)、右衽が主な特徴であり、無口、結び帯の形式で、広く袖が大きく、服全体は柔らかく流れる美しさがあり、交差襟と右衽はその魂であると言える。

漢服の裁断方法は常に平面裁断を採用し、省道や肩斜がなく、生地の使用量は通常かなり十分である。秦漢時代の大袖衣から明代の大袖衫まで、袖の長さははるかに手を超え、着用後には広がって地面に達することさえある。時期によっては、袖が狭くて労働しやすいものもあった。

誰が漢服を着ているか

調査によると、中国の漢服消費者の多くは女性であり、割合は69.9%に達す。年齢層を見ると、27〜39歳のユーザーが60%以上を占め、地域的には、47.1%のユーザーが一線都市および新一線都市に分布している。

近年、漢服のデザインと製作技術が向上するにつれ、漢服の種類とスタイルも多様化している。同時に、多くの文化機関や団体が漢服文化に関心を持ち、「西塘漢服文化週」、「中華礼楽大会」、「華裳九州」などの漢服文化イベントや展示会を開催している。北京、西安、蘇州などで、多くの観光客が名所や史跡を巡る際に漢服を着用し、中国の伝統文化の魅力を体験している。

街だけでなく、漢服文化は中国の学校でも盛んになっており、小学校から大学まで、漢服が校内表演の人気衣装となっている。一部の小学校では、漢服体操も考案され、全員が漢服を着用してラジオ体操を行う様子は非常に壮観だ。漢服文化の復活と普及により、子供たちは小さい頃から中国の伝統的な服装文化を理解できるようになり、漢服はもはや小さな範囲に限らず、徐々に一般の人々の目に触れるようになっている。

漢服と日本の伝統衣装の起源

日本の伝統的な衣服の発展過程において、漢服はそのスタイル、模様、色彩の変遷、衣服制度、服装礼儀文化などに深い影響を与えた。史書によれば、和服は隋唐時代の服装と三国時代の吴越地域の服装を基に形成された。飛鳥時代と奈良時代には、伝統的な長衫のスタイルが吴越地域から日本に文化的な交流を通じて伝わった。平安時代には、日本は中国から学び取ったものを利用し、独自の文化と美意識を漢服に取り入れた。最終的に江戸時代に和服が成熟し、以後の和服は基本的にこれに準じている。

日本の初期の衣服はほとんどが単色であり、模様がなかった。中国との交流が進む中で、日本は唐代から模様や色彩を服飾に取り入れ、服装に文化的な意味を付け加えた。日本の伝統的な服の模様のデザインは精巧で多彩であり、春桜、花菖蒲、秋菊、冬松柏と梅、仙鶴魚虫、虎豹蟒蛇などがよく使われる。これらの模様は古代中国の哲学思想の影響を受けており、自然に対する親しみや熱愛を表現する一方で、「天人一体」の考えを表現している。

今日、日本民族はさまざまな場面で異なる和服を着用し、和服は日本の交流文化や礼儀文化に完全に組み込まれている。

寄稿者:服飾研究愛好家